Quién sabe con qué sabor lo bautizaría hoy si se le diera por regresar sin aviso. Pobre Solís… Además de no pisar tierra presumimos que ya no metería el dedo en el agua. Por asco o miedo a vomitar y morirse antes de hora. O porque los siglos no pasan en vano. Aunque a veces sí, sobre todo si uno cree que el mar es plano; el río, inmóvil. Y la pampa, un río o un mar que no se atraganta con los restos de la historia nacional.

En fin, estamos aquí por otra cosa: las propiedades físicas de las profundidades oceánicas. Color, dimensiones, temperatura, etc. Y cómo mirarlas, recuperarlas, calibrarlas, llevarlas al papel, al plano, sin meter el dedo ni involucrar en el asunto a los ojos, la lengua y las papilas sensoriales del viajero. Se llame este Fitz Roy, Fridtjof Nansen o Juan Díaz.

El mar se observa, en efecto, con cuerdas, cables, poleas y manivelas. Y con ellas, en 1872, partía la expedición del Challenger, comisionada para estudiar las condiciones físicas y biológicas de las profundidades marinas traspasando las costas de España y Portugal, cruzando el Atlántico desde Madeira hacia las Antillas, las Bahamas y Bermuda. De las Azores a Cabo Verde. Desde América del Sur hacia el Cabo de Buena Esperanza; por el Índico rumbo a Marión, Australia y Nueva Zelandia. Y así… Hasta rastrillar todo el mar. De Japón a Vancouver, de Bali a Manila y al Cabo de Hornos. Las corrientes ecuatoriales y la de California, la fauna y la flora, los arrecifes, las rocas, la temperatura, la composición química, midiendo quietud y movimiento, el calor y el frío, la relación entre la luz, el color, la salinidad, desde la superficie a quién sabe cuánto para abajo. Todo a través de los inventos que se le ofrecían a la Royal Society, al almirantazgo y a las compañías de telégrafos que, por esos años, habían surcado los fondos del mar con varios fracasos a cuesta. ¿Cómo relevar el fondo cuando el submarino apenas si existía y los cabos de sondeo, no siempre resistían las presiones del agua?

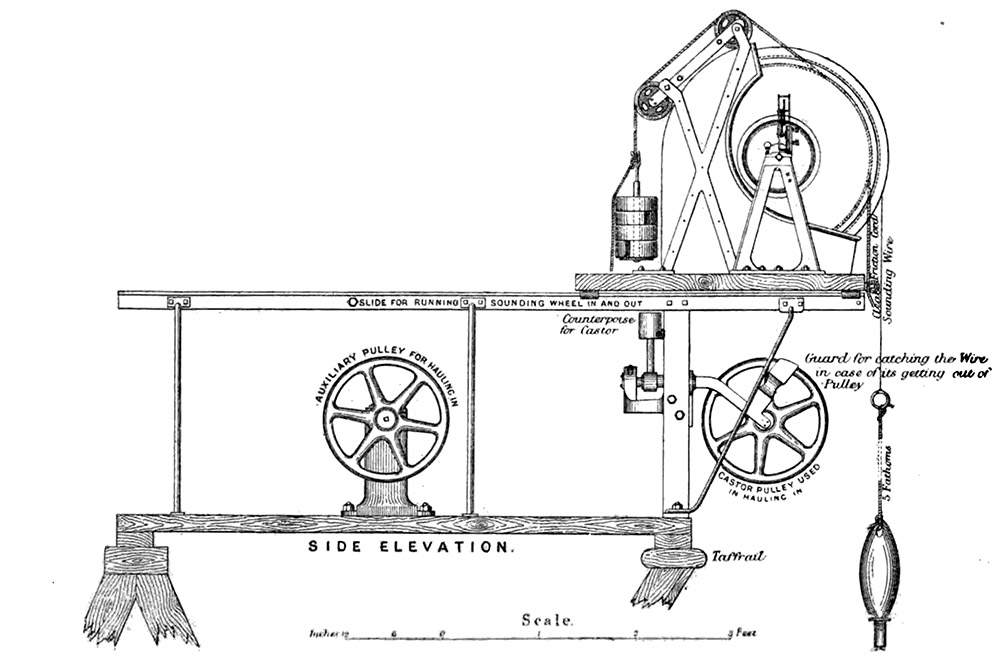

El 29 de junio de 1872, el futuro Sir William Thomson, alias Lord Kelvin, uno de los ingenieros y matemáticos a los que los cables atlánticos y la termodinámica harían nobles y famosos, salía en su goleta a sondear en el Golfo de Vizcaya. Llevaba, además de amigos y colegas, un nuevo invento: un aparato que, con una rueda liviana de apenas una braza de circunferencia, reemplazaba la soga por la cuerda para piano, ese alambre sometido a la enorme tensión de la caja, cuyo calibre y resistencia era otra de las carreras donde competían físicos y fabricantes. Thomson se decidió por el Birmingham 22 que, con menor superficie y mayor lisura, soportaba hasta 240 libras sin romperse. Las ecuaciones necesarias para fijar al papel lo que la sonda tocaba son otra cuestión. Aquí, apenas si sobrevive algo de esas máquinas que, sin quererlo, ayudaron a opacar el plano que habían perforado. Que, más allá de las ilusiones ópticas de los pintores y de la química marina, nunca fue azul. Tampoco verde ni marrón.

Irina Podgorny, Museo de La Plata- CONICET